|

|

|

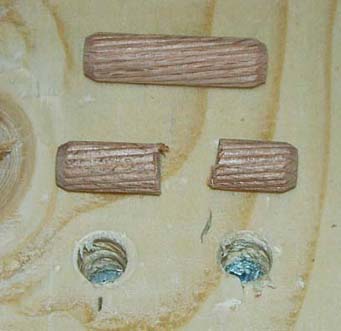

| カットされた板どうしの接続に、タボを使う。 ドリルで8mmの穴を開け、木工用ボンドをつけて差し込み、小槌でたたい埋め込む。 |

|

|

| とりあえず、よりそっていない幅の狭い方の板(天板)と 縦の板をタボを打って木工用ボンドで固定。 このまま一晩放置して、完全に接着する。 |

|

| 幅の広い方の板(天板)を片側ずつタボを打って、接着する。 |

|

| かなりそっているのが分かる。 |

|

| ひっくり返して反対側も同様に貼り付ける。 そってしまっている板はどうにもならないが、ネジを使ってしめれば、ある程度は修正できる。 天板の中央にあらかじめドリルで穴を開け、ネジをしめる。 |

|

| ネジの頭が完全に埋まるように、ネジの頭の直径より大きい穴を途中まで開けておく。 ここでは、直径8mmのタボを後で利用できるように、ドリルも8mmを使った。 |

|

| タボをノコギリで切る。 |

|

| ネジを隠すために穴をタボでふさぐ。 |

|

| ヤスリをかければ完成♪ |

|

| このままだと角がとがっているので、 ディスク・グラインダーにサンドペーパーを取り付け、角を落とす。 さらにヤスリをかけ、最後に紙やすりで表面全体をなめらかにする。 次に裏板のかどに、キャスター用の穴をドリルで開ける。 |

|

|

| 最後に家具屋でもらった亜麻仁油(アマニユ)を塗って、オイル仕上げを施せば、 出来上がり〜♪ |

|

BEFORE |

|

AFTER |

|